Jusqu'à ce que les vagues cessent de nous bercer de Ramius

Retour à la liste des chapitres

Informations

» Auteur : Ramius - Voir le profil» Créé le 07/02/2023 à 14:07

» Dernière mise à jour le 07/02/2023 à 14:08

» Mots-clés : Absence de poké balls Aventure Conte

Si vous trouvez un contenu choquant cliquez ici :

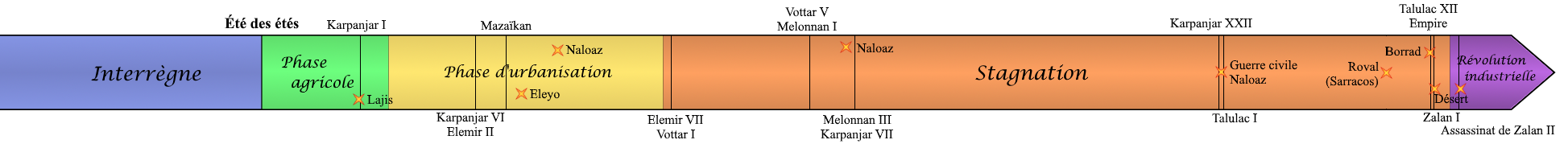

Annexe B) Histoire

Comme pour tous les royaumes, l’émergence de Mazaïkan ne devint possible qu’après l’Été des étés, une année de prospérité exceptionnelle qui marquera l’an 0 des calendriers côtiers. Auparavant, les villages occupant la bande de terre au climat océanique qui entoure la Pangée appliquaient une forme d’anarchie pastorale, sorte de réaction au traumatisme de la chute de l’Ancien Monde. Les scientifiques étaient tenus pour responsables, le progrès était une mauvaise chose.

Mais en onze mille ans, les mentalités ont eu le temps de s’adoucir un peu. Lorsque les scientistes de la côte sortirent de leur réclusion avec l’Été des étés et proposèrent des méthodes « nouvelles » pour organiser les stocks de nourriture pour l’hiver, dont la masse est sans précédent, on ne les lapida pas partout. La société accepta leur retour et les laissa prendre une place de guides, dont ils se serviront pour reconstruire une civilisation technique.

Les villages situés entre l’Inanioz et l’Olant sont les plus fertiles de la zone qui deviendra Mazaïkan, les premiers à bâtir une cité sous l’impulsion des scientistes : ce sera Taezïoud, se préparant déjà à être un port commercial puissant dans un avenir lointain. Pour l’instant, ce n’est qu’une pêcherie, renforcée par une garnison militaire d’abord dévouée à combattre les Pokémon sauvages. Cela va changer en moins d’un siècle, avec l’apparition de Lajis.

La ville de l’Inanioz fut une concurrente très tôt pour celle de l’Olant. Champs proches, paysans à l’allégeance incertaine, pêcheurs empruntant ensemble la baie de Velbehaz… Très tôt, Taezïoud fit construire un pont flottant à l’entrée du delta de l’Olant, afin d’accéder aux plaines du nord et de les fédérer sous sa houlette : ce serait plus d’aide en cas de conflit armé contre Lajis. Cette dernière fit de même vers le sud, et toutes deux furent stoppées assez rapidement, les garnisons vaguement militaires se répandant déjà dans les campagnes sous l’influence des scientistes. Ces derniers avaient beau encourager à l’urbanisation, les paysans n’avaient pas envie de traverser un fleuve comme l’Olant ou l’Inanioz, et les bourgades locales avaient bien plus d’attrait à leurs yeux. Ainsi Taezïoud et Lajis se retrouvèrent-elles forcées de compter sur leurs entre-deux-fleuves respectifs… mais celui de Taezïoud était plus large que celui de Lajis, et surtout très proche de cette dernière ; cependant Taezïoud s’étendait plus facilement vers l’ouest. Un conflit était vital pour les lajans qui craignaient de se trouver étouffés.

Ils ne le commencèrent pourtant pas. Lajis comme Taezïoud développèrent leurs pêcheries, mais Lajis en dépendait plus et investit donc dans la construction d’un phare sur le promontoire de Carral. Il n’en fallut pas plus pour attirer la crainte des taezïons à l’idée qu’il y aurait désormais des lumières pour naufrager leurs navires, et leur maire Elemir proposa de participer à la construction du phare. Cela ne fut pas suffisant. Un homme sortit des rangs du peuple et harangua la foule, levant l’idée que Lajis pourrait contrôler ce phare, naufrager les navires de Taezïoud et affamer la cité. Cet homme se nommait Karpanjar, et sa rhétorique parvint à capter l’inertie de Taezïoud. Alors Karpanjar mena-t-il la première armée taezïonne en Lajis et pilla-t-il la fille des deux fleuves, en 125.

Karpanjar eut l’intelligence d’éviter de causer des dommages irréparables, interdisant notamment à ses hommes de porter la moindre flamme contre la ville. Il s’en servit pour faire pression sur le maire de Lajis, obtenant l’allégeance de ce dernier… à sa personne, et non à Taezïoud. Mis devant le fait accompli et avec une armée victorieuse triomphant dans ses rues, Elemir ne put qu’accepter de s’incliner à son tour devant Karpanjar. Ce dernier eut alors une parole restée célèbre et préparée pour la circonstance : « Un maire prend soin d’une ville, mais l’homme qui en associe deux s’appelle un roi. » Ainsi fut fondée la dynastie des Karpanjar, et par là même l’un des premiers noms de famille mazakins.

Le développement de Taezïoud, déjà précoce, avait été encore accéléré par la présence de Lajis : la ville étendait ainsi son influence sur la moitié centrale de Mazaïkan, et rayonnait sur tout son territoire futur.

Karpanjar Ier passa tout son règne à solidifier son royaume, d’abord appelé le royaume taezïon (à la romaine), et à définitivement ancrer Lajis et surtout ses dépendances dans sa propre escarcelle. Il termina également la construction du Phare Rouge qui l’avait fait roi, dont il dit aussi : « Puisqu’une pierre a fait un roi, le roi se doit d’honorer la pierre. Ma couleur sera la rouge. » (Ce fut un peu plus compliqué que juste du rouge, mais le rouge resta la couleur de la famille royale jusqu’à l’ère contemporaine).

En arrivant vers l’an 160, Taezïoud développa à nouveau son rayonnement sous le règne de Karpanjar II (de son vrai nom Amazir), la fille du premier. Elle avait déjà une influence notable sur les plaines du nord-est et de l’ouest, mais elle la consolida en invitant les maires des bourgs fortifiés comme des villes authentiques à partager la qualité des scientistes de Taezïoud (que leur académie formait depuis des années à améliorer leurs réponses aux besoins des royaumes). Souvent, les scientistes envoyés avaient pour mission de suggérer avec tact que s’organiser en concertation avec la grande ville faciliterait bien des choses, ce qui était de facto une incitation à prêter allégeance. Bien des maires acceptèrent, sachant que c’était inéluctable ; d’autres refusèrent, seulement pour voir proliférer un banditisme à l’ampleur inattendue dans leurs contrées (à la tolnedraine cette fois-ci). Sans livrer une seule bataille, Amazir Karpanjar II conquit autant de terres que son père.

La dynastie s’arrête en 267. Le fleuve Jussabal, infranchissable, a été atteint depuis longtemps ; dans le Kuzivaï, le royaume de Kojar ignore l’influence de Taezïoud et cherche à percer ses défenses par de petites incursions : s’étant développé dans une position moins favorable, il a appris plus tôt à se reposer sur la guerre. Alors Karpanjar VI part en guerre pour répondre à ces incursions, et meurt au combat sans héritier. Une générale de Lajis sauve la mise en annulant l’invasion manquée, et devient reine sous le nom d’Elemir Ière.

Son fils se nomme Mazaïkan. Sous son règne, Roval devient un véritable grand royaume : Volaki rassemble ses artefacts, traverse le Jussabal et met tout le royaume taezïon à feu et à sang. L’invasion n’est enrayée que par le génie tactique de Mazaïkan, qui ne rechigne devant aucun sacrifice nécessaire et parvient même à repousser les armées rovalines par-delà le Jussabal en capturant moult reliques précieuses lors de la bataille d’Eleyo (314), désastreuse pour Roval. Le peuple abasourdi décide de donner son nom au royaume, et Mazaïkan fonde sur-le-champ la forteresse d’Eleyo : il a profité de sa belle position au combat, il se sert maintenant de l’engouement populaire pour en faire une citadelle.

Mazaïkan passera l’ensemble de son court règne à cheval, volant d’un côté et de l’autre du royaume, emmenant ses armées contre Kojar après avoir écrasé Roval, avant de retourner dans l’ouest pour superviser l’éradication des bandes de brigands venus d’un Roval désormais pillé par ses autres voisins, puis de faire construire le pont de Roval pour restaurer le pays aux reliques et garantir la stabilité de sa frontière ouest ; et puis de retourner à bride abattue en Kojar pour une seconde campagne où il perdra la vie aussi furieusement qu’il a vécu, en défiant seul une armée entière et en inspirant ses hommes par la dévotion avec laquelle il se sacrifiera pour eux. Kojar verra ses armées repoussées une seconde fois, et daignera envoyer des émissaires à Taezïoud (aux côtés de Roval) pour assister aux funérailles du Grand Roi. Dans les années suivantes, Roval verra grandir le mécontentement d’avoir été débiteurs de Mazaïkan après avoir été humiliés par ses armées, tandis que Kojar cessera tout expansionnisme à cause de Naloaz, puissant à son tour, qui en fera progressivement la conquête. Mais Mazaïkan aura donné une bonne idée des frontières de son royaume et lui aura garanti trois décennies de paix.

En 342, Mazaïkan est gouverné par le roi Winaï, fils du taezïon Ajankar et de la lajane Zoleddal, une union qui a participé à cimenter le royaume après les triomphes du deuxième roi lajan car la question de la succession se régla difficilement. Winaï était un bon gestionnaire, mais un piètre général, qui dut combattre un royaume de Naloaz alors deux fois plus vaste que Mazaïkan et pas encore beaucoup moins prospère : les armées mazakines furent débordées au cours d’une guerre d’attrition de plusieurs mois, qui les repoussa à travers la moitié du royaume jusqu’à Taezïoud.

Mazaïkan ne fut sauvé que par la chance et la puissance même de Naloaz, auquel ses conquêtes agressives n’attirèrent jamais aucune paix : la province de Bajazel, autrefois l’ouest de Kojar, entra en rébellion et déclara son indépendance vis-à-vis de Naloaz. Une partie des soldats naloans, venus de Bajazel, quittèrent purement et simplement les armées d’invasion ; une partie du reste fut rappelée pour mater l’insurrection et contenir les rebelles qui menaçaient Faziba ; et malgré les pertes importantes des armées mazakines, les naloans se retrouvèrent en une position si désavantageuse que leurs généraux prirent d’eux-mêmes la décision de se retirer par-delà Kuzivaï. Ni vainqueur ni vaincu, donc ; et Winaï prit la décision de ne pas porter le fer en Naloaz, mais plutôt de protéger son propre royaume, fondant la citadelle de Boj. De ses propres mots : « Je ne saurais prétendre aux dons de Mazaïkan, mais il nous a laissé Eleyo et c’est un exemple que n’importe qui pourrait suivre. » Le règne de Winaï se termina calmement, Naloaz perdant des années en Bajazel, et comme il avait efficacement redressé le pays (et surtout créé le titre de Portiers du Royaume pour les deux généraux commandant Eleyo et Boj, dès lors appelés à une solide compétence à sa place), on décida d’accepter son échec inévitable lors de l’invasion et de donner son nom à sa citadelle. Ainsi Boj devint-elle Winaï.

L’héritière du trône, bien que taezïonne et lajane, prit le nom d’Elemir II, arguant de l’importance de ce nom pour les deux cités ; et en signe de réconciliation, puisque Lajis l’avait en quelque sorte volé à Taezïoud. Ainsi démarra la dynastie des Elemir, qui dura deux siècles ; elle ne connut qu’une guerre, qui fut la seconde guerre naloanne : Elemir II l’affronta au début de son règne et y fit un assez bon usage de la citadelle de Winaï pour éviter la majorité des pertes civiles. Une guerre défensive bien gérée, sans avoir besoin de sécession bajazéenne, qui doucha les ardeurs des naloans (défaits sans interruption depuis des années après avoir été d’efficaces conquérants) et préserva la prospérité du royaume.

La dynastie Elemir prit fin en 512, l’époque où les royaumes atteignirent leur point de stabilité après le développement permis par les scientistes. La Révolution Industrielle devint une nécessité douloureuse dès cette ère-là, amenant bien des royaumes au bord de la guerre. Roval, particulièrement dépendant des technologies de l’Ancien Monde et d’autant plus désireux de mettre la main sur plus de matériaux avancés, attaqua une nouvelle fois Mazaïkan et mit le siège devant Eleyo. Le roi Elemir VII trouva la mort dans la première contre-attaque sur Eleyo, sans nécessité : l’armée rovaline campait devant la citadelle depuis plusieurs semaines et s’enterrait pour des mois, et Elemir attaqua comme dans l’urgence. Par la suite, les rovalins relâchèrent la pression sur Eleyo pour établir des lignes d’approvisionnement prudentes dans les plaines de l’ouest et du sud. Ils ne pouvaient pas savoir que la citadelle était dotée de tunnels d’une dizaine de kilomètres permettant le passage de grandes armées et débouchant discrètement dans des villages agricoles sans importance : les mazakins retranchés infligèrent une série d’escarmouches aux rovalins, qui mirent plusieurs semaines avant de s’apercevoir qu’ils pouvaient tenter une attaque directe sur Eleyo. Ils y échouèrent et la citadelle continua de verrouiller les plaines alentour, forçant les rovalins à se reposer sur un approvisionnement lourdement défendu et venant en majorité de Roval. Au bout de trois ans, et alors que les mazakins menaient en parallèle une seconde guerre dans le nord contre Bajazel sans donner le moindre signe de fatigue et sans que les murs de la citadelle n’aient tremblé plus de trente fois, les armées rovalines se replièrent en bon ordre. Il n’y avait pas plus d’un dixième de pertes des deux côtés, là où les pillages des bajazéens et la guérilla féroce menée par les mazakins en réponse laissèrent des bataillons d’estropiés sur le carreau.

Somme toute, les premiers troubles post-développement furent très modérés en Mazaïkan. Cependant, le noble tifidan qui obtint la couronne sous le nom de Vottar dut toute sa vie gérer des incursions rovalines et bajazéennes, en plus de trois guerres naloannes qui s’enlisèrent sur Winaï de la même façon que les rovalins l’avaient fait. Vottar maintint son royaume en ordre et garda le contrôle de la surpopulation due à la transition démographique, à l’aide de campagnes soigneusement déséquilibrées pour obtenir de bons avantages tactiques avec un peu trop de morts, en restant dans des marges acceptables. Quand il céda le trône en 564, la dynastie Vottar était promise à devenir une dynastie guerrière, et on les connut par la suite comme des protecteurs de Mazaïkan (quoiqu’ils ne se hissèrent jamais à l’éclat de sauveur de Mazaïkan lui-même dont des statues ornent une place sur quatre). Ils ne menèrent pas une seule guerre d’agression, instaurant une tradition plus ou moins respectée par leurs successeurs de rester sur la défensive et de privilégier la diplomatie, la négociation et le commerce pour s’étendre.

Les Vottar guidèrent le royaume au travers de ces âges sombres, jusqu’à Vottar V. Cette dernière et ses proches furent la cible d’une bonne quantité de tentatives d’assassinats vers la fin de son règne : lorsqu’elle découvrit que son fils héritier les orchestrait avec l’appui et les artefacts de Roval, elle prononça elle-même sa condamnation pour haute trahison, avant d’abdiquer. N’ayant plus pour famille que des parents éloignés, et ses deux autres enfants étant fortement influencés par son aîné, elle préféra remettre la couronne à une autre lignée. Un acte unique dans l’histoire de Mazaïkan, et la transition se fit sans aucun heurt puisque Vottar V elle-même supervisa le choix d’un héritier par les maisons nobles, et empêcha toute guerre civile. En remerciement, l’acte d’intronisation de Melonnan fut de faire ériger une statue de Vottar V sur le palais de Taezïoud, et de la fondre en argent massif. Tous les stocks du royaume y passèrent, mais contrairement à Mazaïkan (qui eut celle d’or), Vottar V vit la sienne de son vivant. Elle mourut en 685, un grand sourire aux lèvres.

Les Melonnan furent de mauvais rois. En 741, sous le règne de Melonnan III, la Portière de Winaï en exil à Taezïoud souleva le peuple malgré le déshonneur dans lequel on l’avait placée, et reconquit les plaines de l’est des mains des naloans. Sitôt exclue de la capitale pour les troubles qu’elle y causait, elle revint y défiler avec son armée, et la souleva contre la reine avant de réclamer la couronne. L’ouest protesta peu, grâce à l’intervention du Portier d’Eleyo, et ainsi fut couronné la reine Karpanjar VII. Elle avait choisi son nom sans trop de difficultés et la seconde dynastie Karpanjar redressa le royaume mis à mal par les abus de pouvoir des Melonnan. Karpanjar laissa une unique citation, qui fut son adresse à la reine déchue : « Il a suffi de trois Melonnan pour faire de Mazaïkan un royaume à votre image, madame, et j’espère que dix Karpanjar parviendront à réparer vos ravages. » Peut-être faut-il préciser qu’on traina Melonnan III dans la boue pour la lui amener. Karpanjar VII regretta par la suite ce geste indélicat, devant son succès auprès du peuple, mais ce fut ce qu’on retint de plus fort d’elle.

Seize monarques et vingt-trois guerres plus tard, Karpanjar XXII mourut dans une embuscade bajazéenne. C’était en 1193, et le nouveau roi était couronné depuis peu. Ces Karpanjar avaient été des rois allant du plutôt bon (Karpanjar X fut honoré pour avoir créé la Flotte Circulaire) au mauvais (Karpanjar XIV se ligua avec d’autres voisins pour envahir Roval et fut mis en déroute, Karpanjar XVII perdit une armée dans le désert), globalement agressifs (quatorze guerres défensives et neuf offensives). Leur relève ne fut pas prise tout de suite : une guerre civile éclata entre Taezïoud et Lajis d’un côté, et Winaï, Eleyo et Tifida de l’autre, au cours de laquelle Naloaz pilla tout le pays avant de rentrer s’occuper de Bajazel, épargnant l’annexion (les naloans retiennent très bien les leçons militaires, c’était une pure humiliation gratuite : ils n’avaient aucune envie de se coltiner encore les mazakins et s’ingénièrent au contraire à aggraver leur faiblesse et à se donner des années de répit). Taezïoud, une fois de plus, survécut, et les Portiers du Royaumes devinrent inéligibles à la royauté en 1202, sous le règne de Talulac Ier.

La dynastie Talulac refusa nettement les guerres d’agression et laissa Roval et Naloaz en paix (sans parler de Bajazel) : on estime que cela leur attira des guerres mieux préparées par leurs ennemis et donc plus violentes, mais Eleyo et Winaï parvinrent toujours à sauver le royaume. Seule une alliance entre Bajazel et Roval, parfaitement inattendue et dont personne ne sait comment elle se fit, fit vaciller leur défense en amenant les pillards du premier aux portes de Sarracos pendant que Roval clouait la plupart des mazakins à Eleyo. Cependant, l’accord des deux royaumes était biaisé : Roval ne risquait que peu de pertes et se contentait d’attirer l’attention pendant que Bajazel attaquait. Cela leur joua des tours : n’ayant pas combattu en forêt depuis des siècles, les bajazéens furent massacrés dans la forêt de Sarracos… par des Tranchodon que les armées mazakines n’avaient pas dérangé le moins du monde.

Absolument tous les royaumes ont vécu leur déroute la plus sanglante soit à Borrad, soit dans le désert, en tout cas du fait de l’Empereur ; excepté Bajazel, dont les soldats prirent une telle rouste en face des Tranchodon des Sarracos que même les Carchacrok de l’Ordre n’ont pas réussi à les impressionner ! Il fallut cependant brûler le pont de Taezïoud, et les rovalins ne se laissèrent pas facilement repousser hors du royaume ; mais ce dernier tint bon.

En 1462, Mazaïkan reçut par la Flotte Circulaire des émissaires envoyés à tous les royaumes par celui de Vaketaj. Ce dernier demandait de l’aide dans sa guerre contre Essera et son Empereur… De prime abord, Mazaïkan refusa, comme Roval et Bajazel ; Naloaz envoya un contingent, sans pour autant se départir de sa résistance contre Bajazel. Ces soldats revinrent au bout de quatre ans, à la chute finale de Vaketaj, diminués de moitié : ils apportèrent des descriptions terribles du génie tactique de l’Empereur, qui vinrent s’ajouter aux supplications des diplomates. Si l’on n’arrêtait pas l’Empereur rapidement, il conquerrait le continent royaume après royaume. De fait, Vaketaj était une forteresse montagneuse de l’acabit de Bajazel, et les plaines fertiles lui ayant juré allégeance étaient désormais à la merci d’Essera. Ainsi les diplomates de Vaketaj obtinrent-ils une alliance continentale en 1468, et les armées mazakines partirent-elles pour le lointain royaume de Borrad. Au cœur des plaines soumises à Vaketaj, Borrad avait pris très tôt l’initiative de créer un marécage dense le long d’un fleuve boueux pour se protéger des invasions imminentes.

Ce fut le site de la plus grande bataille que les royaumes virent jamais ; les armées coalisées repoussèrent l’Empereur, trois mois durant, implacablement. Et puis elles furent prises à revers par sa cavalerie, qu’il eut l’audace folle de faire passer par le désert ; leur logistique s’effondrant, les troupes coalisées s’effondrèrent et furent méthodiquement réduites par les esserans.

La défaite, totale et mondiale, fut un traumatisme pour Mazaïkan qui avait traversé plus d’un millénaire en subissant très peu de déroutes comparables et aucune aussi violente ; cinq mois plus tard, l’empereur se fit sacrer à Taezïoud, y reçut l’allégeance de Talulac XII, et accorda quatorze jours à la ville sur l’Olant dans son voyage à travers la côte entière. L’humiliation mazakine n’aurait pas pu être plus lourde ; les naloans eux-mêmes n’étaient pas parvenus à faire autant. Seul le royaume de Bajazel estima que son honneur restait intact, ou plus exactement que ça n’était pas pire que la catastrophe de Sarracos : sa capitale Tejer fut la seule ville où l’Empereur fut reçu par des émeutiers et hué au point de devoir annuler son sacre. Mais les troupes esseranes n’en matèrent pas moins Bajazel, épaulés par des naloans ravis de fournir leur aide.

Deux ans plus tard, en 1471, les agents de recrutement se répandirent dans tout l’Empire, appelant aux armes. Mazaïkan, Roval, Bajazel et Naloaz marchèrent de concert pour la deuxième et dernière fois de leur histoire, envoyant un corps de quarante mille soldats dont quatre mille fusiliers dans le désert, par Tifida et le Col des Siroccos.

Quatre mille bidasses, dont pas un seul fusilier, ressortirent du désert. La débâcle avait été aussi absolue que sous Karpanjar XVII : l’Empereur lui-même fut pendu, sous les yeux des émissaires de tous les royaumes. Chacun retourna dans son coin de côte, pansant ses plaies et reprenant des forces. La reine Zalan prêta serment, en 1472, de rendre sa gloire d’antan à Mazaïkan, et elle s’y attela avec une chance inouïe : elle n’eut pas à combattre une seule guerre… jusqu’en 1490, date à laquelle des séismes puissants ébranlèrent le monde entier.

Des volcans se levèrent un peu partout, permettant la capture et l’élevage de types Feu adaptés aux demandes d’une machine à vapeur, lançant la Révolution Industrielle avec mille ans de retard. La Barrière du Désert subit une série d’effondrements, et les siroccos commencèrent à laver le pays entier de temps en temps. Des pluies acides affaiblirent les récoltes et la pêche, et des réfugiés sortirent du désert avec aux lèvres des histoires ébouriffantes sur un Titan de Roche qui se serait entretué avec l’Ordre…